フットエイジング

〜足も老化する〜

第4回/全20回

足の“個性”と運動のはなし

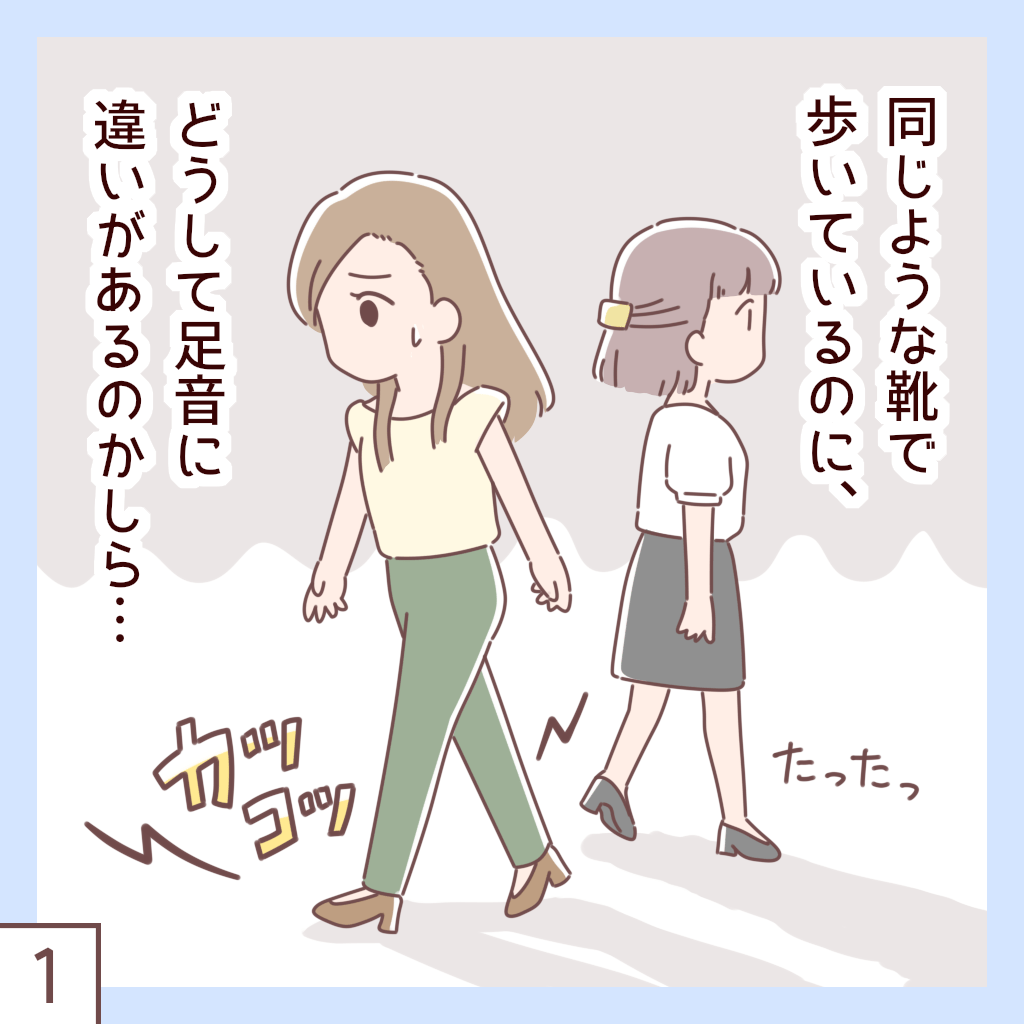

歩くとき、自分の足音がどんなふうに響いているか、意識したことはありますか?

コツコツと乾いた音が響く人もいれば、ほとんど音を立てずに歩く人もいます。あるいは、同じ場所を歩いていても、なぜか「響く足音」の人がいる。そんな違いの背後には、「足の個性」が隠れているのかもしれません。

私たちの足は、みんな少しずつ違います。大きさや幅、アーチの高さ、柔らかさやかたさ、、、それぞれに、まるで“顔”のような特徴があるのです。でも、自分の足がどんなタイプなのかを深く知る機会は、なかなかありません。他人の足で歩いてみることはできませんから、自分の足のクセや弱点に気づくことも、そう簡単ではないのです。

それでも、ふとした瞬間に「足の個性」が表れることがあります。たとえば、蹴ったボールがやたらと飛ぶ人。いつも足音が目立つ人。持久走が苦手なあの子。これらは偶然ではなく、生まれ持った足の構造や動き方が関係していることがあります。

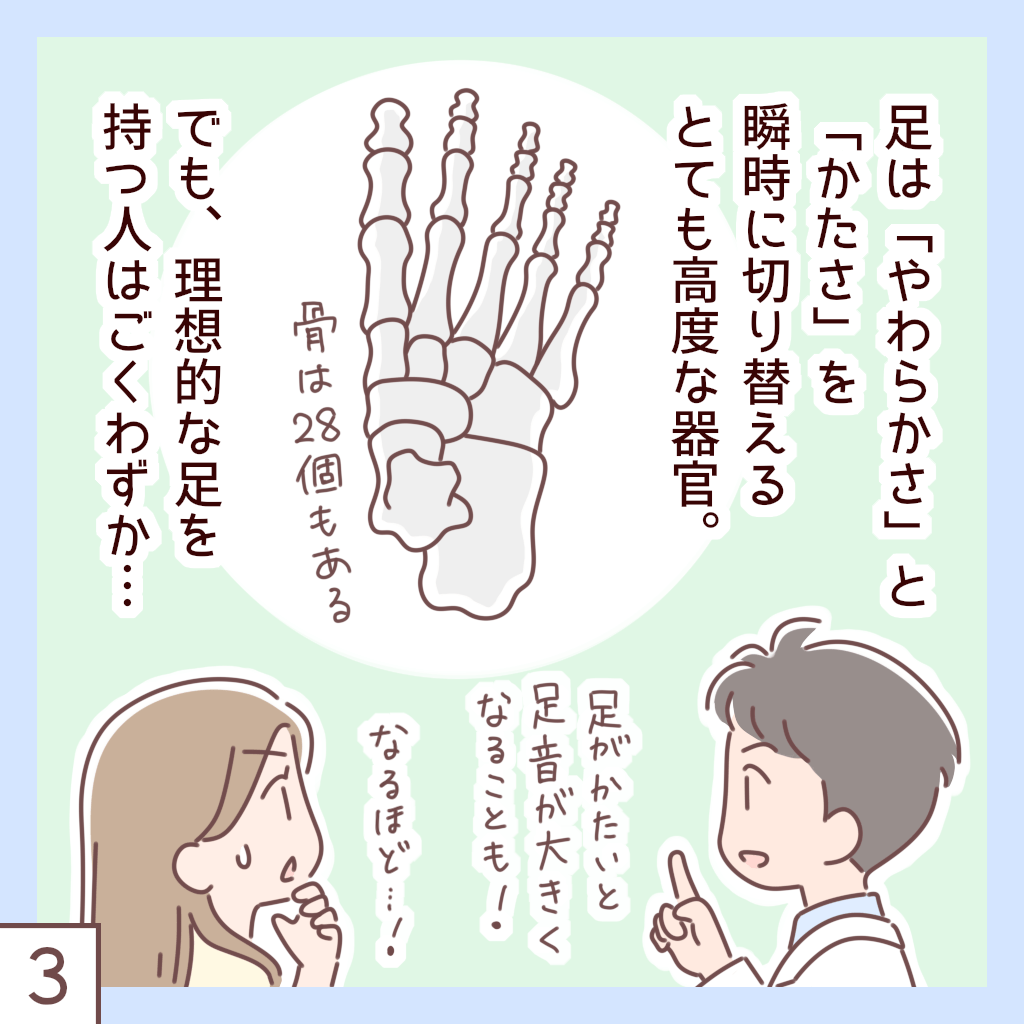

人間の足には、驚くほど多くの骨があります。片足だけで28個、両足合わせて56個。これは、全身の骨の約4分の1にあたります。それぞれの骨がうまく連動することで、私たちは地面の凸凹に合わせて足をたわませたり、必要なときに地面を強く蹴ったりできるのです。

つまり、足は「やわらかさ」と「かたさ」を瞬時に切り替える、とても高度な器官なのです。こうした”柔”と”剛”を併せ持った足の人は、運動時に効率よく力を伝えることができ、パフォーマンスも高くなります。ですが、視力2.0の人が少ないように、理想的な足を持つ人もまた、ごくわずかです。

たとえば「アーチが低い足」、いわゆる扁平足の人(”柔”寄りの足)は、足の構造がもともと不安定です。アーチが低いと、歩いたり立ったりするときに足元がぐらつきやすく、それを補おうとして体は自然と「アーチを持ち上げる方向」に反応します。姿勢を保つため、筋肉や関節が一生懸命バランスをとろうとするのです。

しかし、アーチが低い人の多くは、生まれつき骨格の支えが弱く、いくら体が頑張ってもアーチそのものがしっかりと持ち上がることはありません。つまり「上がらないのに、上げようとし続けている」状態が続くのです。その結果、常に無駄なエネルギーを使い続け、本人は意識していなくても、立っているだけで疲れやすくなってしまいます。

反対に「甲高」で足がかたくなりやすい人(”剛”寄りの足)もいます。このタイプの足は、地面の凹凸に対してしなやかに接地することが苦手です。さらに硬い地面に対しては衝撃を吸収しきれず、足音が大きくなったり、膝や股関節に負担がかかったりします。もっとも、足そのものは硬くて密度が高いため力の伝達には優れており、ボールを遠くに飛ばすのが得意な人もいます。

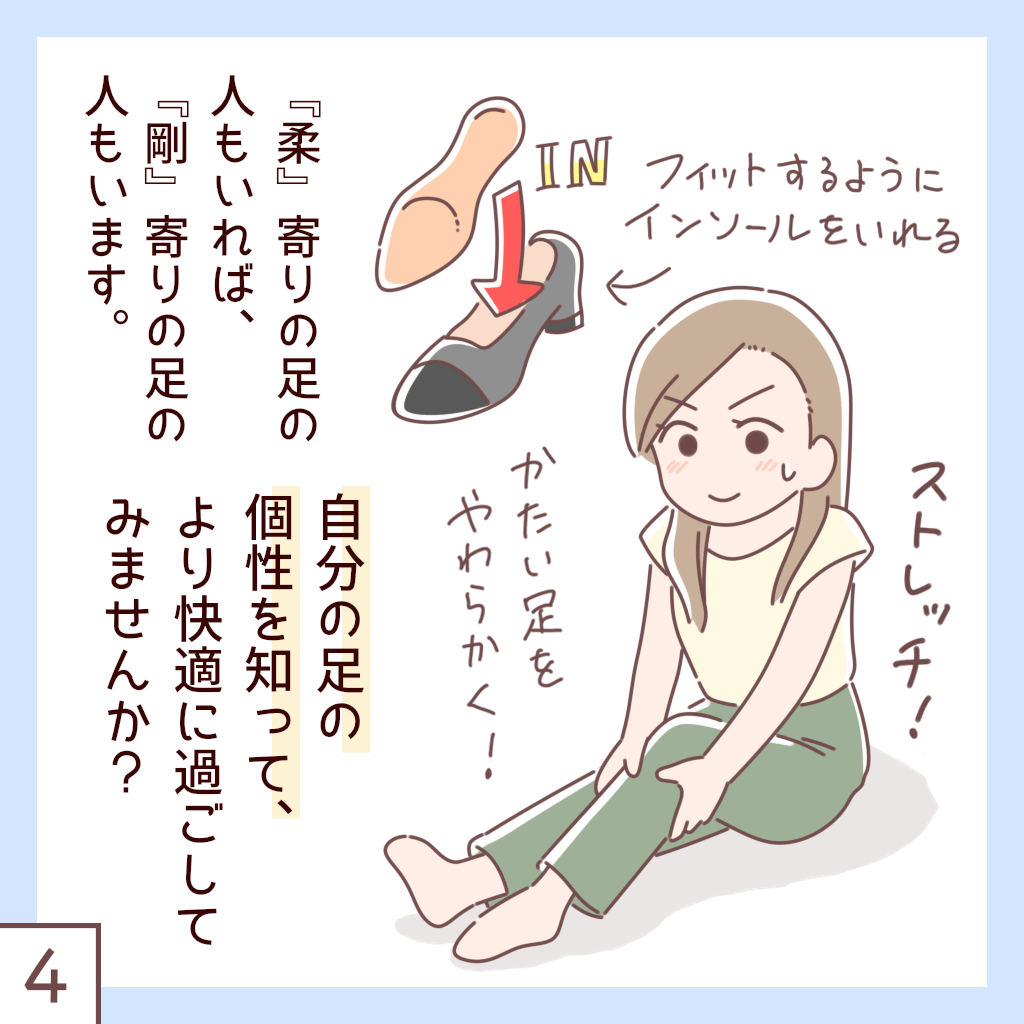

どちらが「いい足」かではなく、大切なのは自分の足をよく知ることです。

自分の足に合った靴を選び、必要に応じてインソールを使ったり、ストレッチを取り入れたりすれば、足の弱点を補いながら、より快適に、より健康に過ごすことができます。

「歩くたびに痛む」「すぐ疲れる」「音が響く」といった悩みは、もしかしたら足の個性から生まれているのかもしれません。まずは自分の足のこと、少しだけ意識してみませんか?

あなたの足音には、あなたにしかないリズムがあります。

そのリズムを心地よく響かせるために、自分の足と、少し仲良くなってみましょう。

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.