フットエイジング

〜足も老化する〜

第3回/全20回

慣性力を味方にしてボールのように転がる体へ

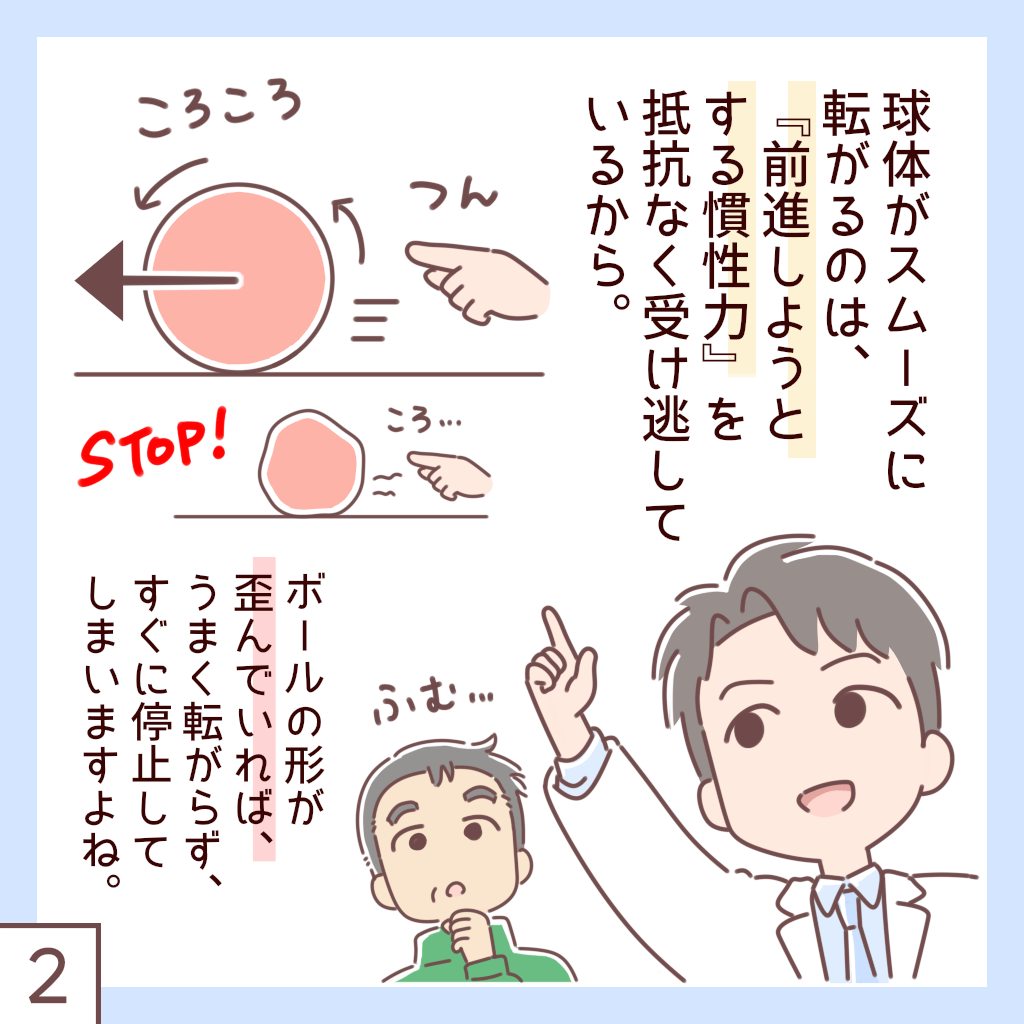

ボールを押すとコロコロと転がるのは、ごく自然な物理現象です。これは、球体が持つ「前進しようとする慣性力」を、抵抗なく受け流しているためです。

仮に形が歪んでいれば、この慣性はスムーズに伝わらず、すぐに停止してしまうでしょう。

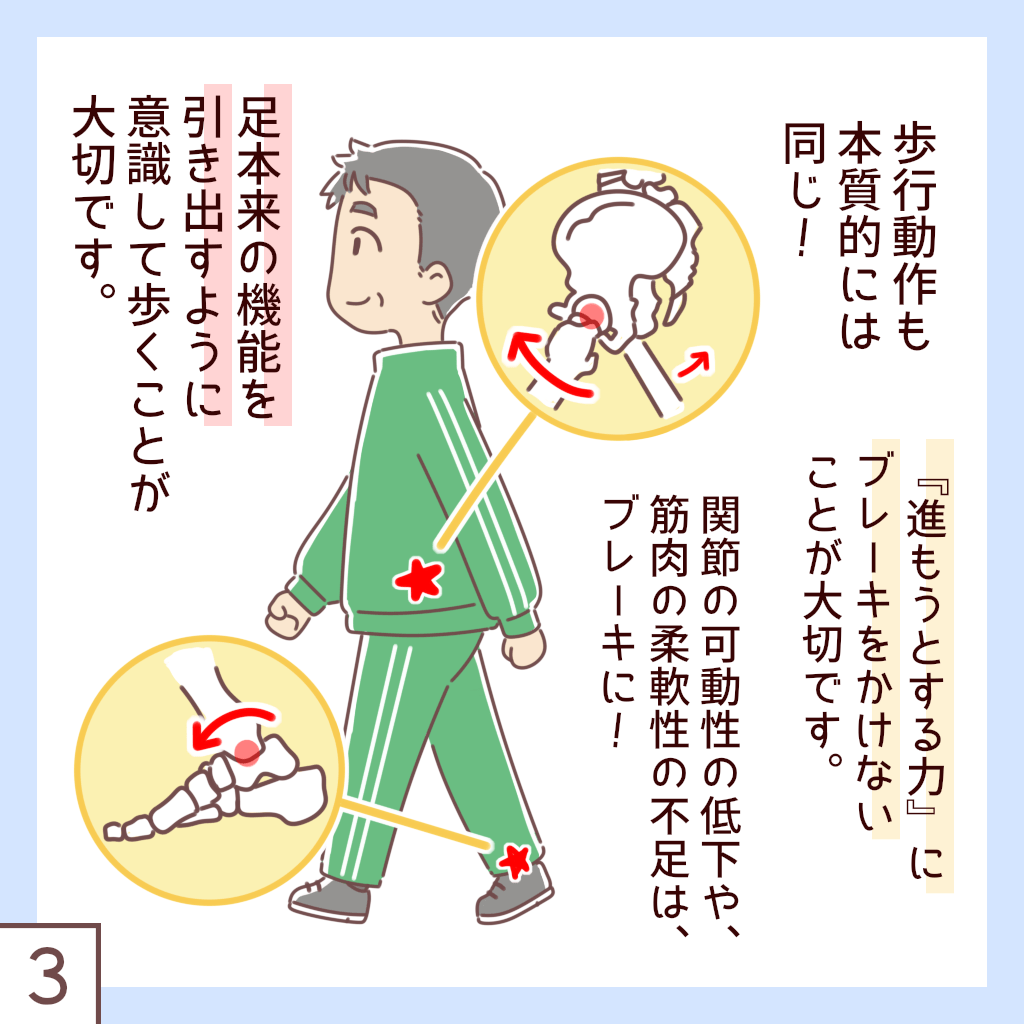

歩行動作もこれと本質的に同じです。

関節の可動性が低下したり、筋肉の柔軟性が不足していると、前進しようとする力に「ブレーキ」がかかり、スムーズな歩行が阻害されます。

つまり歩行とは、単に足で体を押し進めるのではなく、進もうとする力(慣性)をいかに妨げず、効率よく受け流すかが本質なのです。

この観点から言えば、関節の可動域が広く、筋肉が柔軟であるほど、運動効率は高まると言えます。ストレッチや可動域訓練によって柔軟性を高めることは、少ないエネルギーで前進できる「しなやかな体」を作るために必要不可欠です。

ただし、ここで足首の硬さは、歩行時の慣性力に急ブレーキをかけます。

その結果、足だけでなく、膝・腰・股関節といった上位の関節にも悪影響を及ぼし、運動連鎖の破綻を招きます。足関節の柔軟性は、単なる可動域の問題にとどまらず、全身のバランスと運動効率に直結する極めて重要な要素です。

また歩行中、体幹を左に回旋させる際には、右の外腹斜筋と左の内腹斜筋が協調して収縮し、自然なねじれ(トルク)を生み出します。この「胴体の回旋」によって、腕と脚の動きが連動し、推進力が効率よく地面に伝わるのです。

加えて重要になるのが、胸郭と脊椎の柔軟性です。

胸郭や脊椎の可動性が低下すると、回旋運動が制限され、結果として肩甲帯や股関節に過剰な負担がかかります。このような状態が続くと、肩こり、腰痛、歩行障害などへ波及するリスクが高まります。

歩行とは、単なる「空間移動」ではありません。全身の関節・筋肉・神経が高度に連携する、極めて精緻な運動です。普段の歩行動作を無意識に任せるのではなく、「いかに慣性を妨げずに受け流すか」という意識を持つことで、より効率的に、より快適に、自分の足で生活できる体を育むことが可能になります。

日々の歩行を「無意識の移動」から「意識的な運動」へと切り替えることで、足本来の機能を最大限に引き出しましょう。

⸻

ポイント

• 歩行は「推進力を邪魔せず受け流す」ことが本質

• 可動域が広いほど慣性を活かした歩行が可能

• 足首の柔軟性は、全身の運動連鎖を守る鍵

• 体幹の回旋運動は、腕と脚の連動を生む

• 胸郭・脊椎の可動域低下は、二次的な障害リスクを高める

• 歩行を「意識的な運動」として捉え直すべき

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.